カテゴリー

・TOP

・釣乃記

・F.F.雑感

・キャンプの話

・隣人の毛鉤机

・このサイトについて

リンク

・ささきつりぐ

・マエカワクラフト

・風炎窯

・TET.K'S Anything and

Everything

・一遊一釣

・ホームページ五目釣り

・我が愛すべきお魚たち

・Evidenced Based Fishing

・フライの雑誌

最近の記事

・F.F.雑感 其ノ六百七十六

・F.F.雑感 其ノ六百七十五

・F.F.雑感 其ノ六百七十四

・F.F.雑感 其ノ六百七十三

・F.F.雑感 其ノ六百七十二

・F.F.雑感 其ノ六百七十一

・F.F.雑感 其ノ六百七十

・2025年釣乃記 第二十話

・F.F.雑感 其ノ六百六十九

・TOP

・釣乃記

・F.F.雑感

・キャンプの話

・隣人の毛鉤机

・このサイトについて

リンク

・ささきつりぐ

・マエカワクラフト

・風炎窯

・TET.K'S Anything and

Everything

・一遊一釣

・ホームページ五目釣り

・我が愛すべきお魚たち

・Evidenced Based Fishing

・フライの雑誌

最近の記事

・F.F.雑感 其ノ六百七十六

・F.F.雑感 其ノ六百七十五

・F.F.雑感 其ノ六百七十四

・F.F.雑感 其ノ六百七十三

・F.F.雑感 其ノ六百七十二

・F.F.雑感 其ノ六百七十一

・F.F.雑感 其ノ六百七十

・2025年釣乃記 第二十話

・F.F.雑感 其ノ六百六十九

F.F.雑感

其ノ六百七十六 初秋の山里に集う

最初に中村さんの講義が始まった。発眼卵放流が元気に育つという話。そうなのかー。さらに親魚放流、卵を持った親魚は自分で最適な場所を選んで産卵するのでこれもいいそうだ。

そして一番効率が悪いのが稚魚放流だという。僕が参加しているそれが非効率なものだとは。

水産庁が漁協に課す義務増殖のひとつに稚魚放流があるため、それを良かれとやり続けているようだ。しかし最近は各地の漁協での増殖の方法もかなり見直されつつあるようだ。

そして一番効率が悪いのが稚魚放流だという。僕が参加しているそれが非効率なものだとは。

水産庁が漁協に課す義務増殖のひとつに稚魚放流があるため、それを良かれとやり続けているようだ。しかし最近は各地の漁協での増殖の方法もかなり見直されつつあるようだ。

佐藤成史さんは言わずと知れたフィッシングライター・フォトグラファーで、各地の渓魚についても造詣の深い方だ。少し前に発行された岩魚曼荼羅も岩魚の写真が満載の圧巻の書籍だった。今回のイベントが行われるのは北部の山里にある元小学校校舎を使った清流の家という施設だが、ここで数十年前にも佐藤さんの講義を聞いたことがある。

七年前にPatagoniaのショップであったイベント以来の再会だったが、その数十年前に来たことがあるとの話で、僕も居たと話したが、お互いにどういう内容の講義だったかは残念ながら覚えていなかった。二人とも歳取ってるしな〜。

中村さんはフライの雑誌社刊のイワナをもっと増やしたいという本を出されていて、近々その改訂新版(追加の書き下ろしや全面加筆でほぼ新しい本)も発売される。

渓流魚の増殖については第一人者で、僕が参加する釣具屋の稚魚放流よりももっといいやり方の話が聞けると思うので、今回楽しみにしている。

七年前にPatagoniaのショップであったイベント以来の再会だったが、その数十年前に来たことがあるとの話で、僕も居たと話したが、お互いにどういう内容の講義だったかは残念ながら覚えていなかった。二人とも歳取ってるしな〜。

中村さんはフライの雑誌社刊のイワナをもっと増やしたいという本を出されていて、近々その改訂新版(追加の書き下ろしや全面加筆でほぼ新しい本)も発売される。

渓流魚の増殖については第一人者で、僕が参加する釣具屋の稚魚放流よりももっといいやり方の話が聞けると思うので、今回楽しみにしている。

聴講者はこれだけでなく僕が写真を撮った後方にもいます(^^;)。

小石を投入し、傾斜をつけながらならしていく。

今回は久しぶりの人や懐かしい顔にも会った。僕がフライを始めた頃に知っていた人で元気そうで何よりだ。佐藤さんとも久しぶり、中村さんは初めてお会いした。

こういう邂逅は普段機会がない。講義を聞き産卵場造成を見たはもちろんだが、こんな風にいろんな人と会うのも貴重な経験だ。

中村さんのイワナをもっと増やしたいの改訂新版は予約している。今回のイベントに繋がる内容なので届くのが一層楽しみになった。

雨が降り出した。名残惜しいが僕は雨に煙る山里をあとにした。

こういう邂逅は普段機会がない。講義を聞き産卵場造成を見たはもちろんだが、こんな風にいろんな人と会うのも貴重な経験だ。

中村さんのイワナをもっと増やしたいの改訂新版は予約している。今回のイベントに繋がる内容なので届くのが一層楽しみになった。

雨が降り出した。名残惜しいが僕は雨に煙る山里をあとにした。

「魚たちと未来をつなぐ日」と題されたイベントがあると知ったのは、その数週間前のことだった。

釣具屋でそのイベントについての用紙があるのを見て、そのイベントに佐藤成史さんが講師として来られるとわかった。

しかももう一人、国立水産研究所(正式にはもっと長い)の中村智幸さんも講師としてお見えになると知り、僕は参加を決めた。

中村さんは渓流魚の増やし方、守り方、利用の仕方。佐藤さんはゾーニング管理と未来の釣り場作りという内容の講義だ。

釣具屋でそのイベントについての用紙があるのを見て、そのイベントに佐藤成史さんが講師として来られるとわかった。

しかももう一人、国立水産研究所(正式にはもっと長い)の中村智幸さんも講師としてお見えになると知り、僕は参加を決めた。

中村さんは渓流魚の増やし方、守り方、利用の仕方。佐藤さんはゾーニング管理と未来の釣り場作りという内容の講義だ。

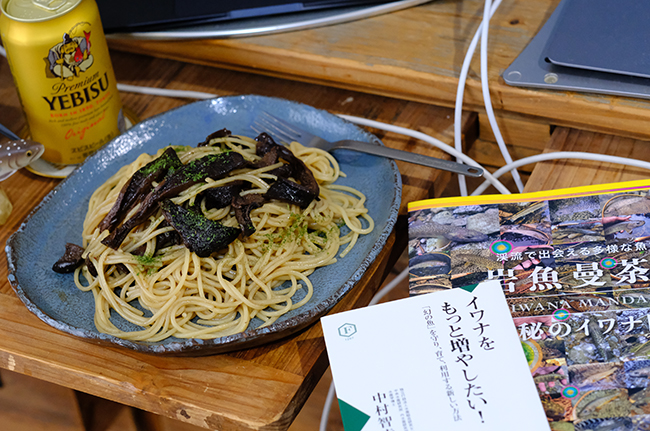

今回の講師お二人の著書をめくりつつ、コウタケスパゲッティを頂きます(*^^*)

続いて佐藤成史さんの講義。群馬県上野村のゾーニングによる成功例をお話しいただいた。

釣法による区分け、リリースか持ち帰りか、人数制限、尾数制限、禁猟区や無放流区間など。

様々なニーズへの工夫の詰まったゾーニングが、村の人口を上回る有御者の来訪を成功させているそうだ。

魚を守り増やし、釣りの楽しさも提供し、自然への気持ちも持つという、たくさんの要素を同時に持つということは、なかなか簡単にできることではない。

釣法による区分け、リリースか持ち帰りか、人数制限、尾数制限、禁猟区や無放流区間など。

様々なニーズへの工夫の詰まったゾーニングが、村の人口を上回る有御者の来訪を成功させているそうだ。

魚を守り増やし、釣りの楽しさも提供し、自然への気持ちも持つという、たくさんの要素を同時に持つということは、なかなか簡単にできることではない。

続いて川底の石を集めてふるいにかけ小石を集める。

清流の家。数十年前にもここで聴講しました。

産卵場造成。まずは大きい石をどかす。

昼食後、中村さん指導のもと、産卵場の造成の実体験を行った。

場所の選定、大きな石をどかして小石を選んで投入し、ならしていく。雑誌やネットの投稿などでは見たことがあるが、目の前で産卵場ができるのは初めて見た。

少しでも渓魚の産卵の助けができて1匹でも多くの渓魚が渓流を泳ぎ回ってほしい。

それは釣り人だけでなくきっと多くの人が願っていることだ。

僕もこういうことがこの先できるかどうかわからないが、見て知るところから始まると思いたい。

場所の選定、大きな石をどかして小石を選んで投入し、ならしていく。雑誌やネットの投稿などでは見たことがあるが、目の前で産卵場ができるのは初めて見た。

少しでも渓魚の産卵の助けができて1匹でも多くの渓魚が渓流を泳ぎ回ってほしい。

それは釣り人だけでなくきっと多くの人が願っていることだ。

僕もこういうことがこの先できるかどうかわからないが、見て知るところから始まると思いたい。

最後に産卵場造成の効果や未来へのつながりを中村さんから話して頂きました(^0^)